| 알몸으로 지나가던 그 긴 복도…제자를 만났습니다 | |

| 미리 발가벗고 비누칠한 몸 문 따주면 달려가 물세례 받고 오는데 제 반 아이였던 준이가 와있었습니다 둘다 아무 말 하지 못했습니다 제자가 식구통으로 넣어주는 밥과 국 마룻바닥에 놓고 먹었습니다 | |

|

|

도종환의 나의 삶 나의 시 22 /

교도관이 보는 앞에서 입었던 옷을 벗었습니다. 그리고 교도소에서 주는 푸른 옷으로 갈아입어야 했습니다. 옷을 입기 전에 교도관은 다른 죄수들과 함께 알몸인 채로 앉아 일어서를 시켰습니다. 엉덩이를 뒤로 돌리고 허리를 구부리도록 했습니다. 혹시 몸 깊은 곳에 숨겨 들여오는 것은 없는지 조사를 했습니다. 그리고 식기 두 개와 수저, 양동이 하나를 받았습니다. 가슴에는 수인번호 376번이 찍혀 있었습니다. 육중한 철문이 닫히는 소리가 등 뒤에서 들리고 엉거주춤 서 있는 발 근처에 식은 밥 한 덩어리와 멀건 국이 저를 기다리고 있었습니다. 감방 안에 있는 이들이 시큰둥하게 쳐다보면서 뭐 하다 들어왔느냐고 묻는데 설명하기가 마땅치 않았습니다.

생각해 보니 6월29일이었습니다. 6·29 선언이 있은 지 2년 동안 정말 바쁘게 살았습니다. 그들이 약속한 민주주의를 위하여, 내가 발 디디고 있는 곳의 민주적인 변화를 위하여 뛰어다니는 동안 따뜻한 밥 한 그릇 식구들과 편안히 먹지 못하였고 푸근하고 넉넉한 잠을 자 보지 못하였습니다. 내가 하는 일에 삿된 마음을 먹지 않았습니다. 취침 나팔소리에 모포를 끌어 덮으며 생각해 보았습니다. “그런데 지금 나는 어디에 와 있는가?” 포승줄로 꽁꽁 묶이고 손에는 수갑이 채워진 채 검사 앞에 앉아 있는 동안 검사는 제 이름을 확인한 뒤, “접시꽃 당신?” 하고 물었습니다. 내가 뭐라고 대답을 못하고 머뭇거리자 얼굴을 옆으로 돌리며 “피” 하고는 비웃는 소리를 냈습니다. 가소롭다고 여기는 듯했습니다. “당신들이 주장하는 게 뭐야?” “교육을 민주적으로 바꾸자는 겁니다. 반민족적이고 친일적인 교과 내용을 민족적인 교육으로 바꾸자는 거구요, 교육환경을 개선하여 인간답게 교육하자는 겁니다.” “그건 그냥 하는 소리고, 삼민투의 논리대로 교육하자는 거 아냐? 민족, 민주, 민중교육! 반미교육 하자는 거 다 알고 있어.” 검사는 이미 다 알고 있다고 했습니다. 이미 무슨 예단을 하고 있는 것 같았고 어디서 이미 무슨 사전 논의를 다 끝내고 온 것 같은 인상을 받았습니다. 제가 하는 이야기를 별로 귀 기울여 들으려고 하지 않았습니다. 그해 여름은 비도 많이 왔고, 무더웠고, 이래저래 뜨거웠습니다. 하루 종일 벽에 등을 기댄 채 죄수들끼리 서로 마주보고 앉아 있으면 등줄기를 타고 땀이 주르르 흘러내렸습니다. 힘깨나 쓰는 죄수들은 젊은 미결수들을 못살게 굴었고, 선풍기도 부채도 없는 감방 안에서 부채질을 하도록 시켰습니다. 공책 같은 것을 들고 앞에 서서 부채질을 하면서 젊은 미결수들은 땀을 비질비질 흘렸습니다. 그러면서 욕을 하고 학대하고 놀리다 놓아주면 그 미결수는 몰래 시멘트 창틀에 칫솔을 갈곤 했습니다. 여차하면 끝을 뾰족하게 간 칫솔 끝으로 찔러버리겠다는 분노를 그렇게 갈아대고 있는 것이었습니다. 날은 무더운데 장이 좋지 않아 고생을 했습니다. 배탈 설사가 잘 멈추지 않았고 의무실에 가 보아야 치료가 제대로 되는 것 같지 않았습니다. 방 한구석에 있는 변기통을 자주 들락거리며 민망했습니다. 별도로 화장실이 마련되어 있는 것도 아니고 그냥 방 한쪽 끝에 푸세식으로 뻥 뚫린 구멍이 하나 있는 화장실이기 때문입니다. 그래저래 죄수들은 목욕시간을 기다렸습니다. 목욕은 복도 끝에 있는 수도에서 집단으로 하였습니다. 교도관이 “목욕 준비!”라고 외치면 미리 발가벗고 몸에 비누칠을 하고 기다립니다. 서쪽 끝에 있는 방부터 차례차례 문을 따주면 달려가서 물을 끼얹으며 비눗물을 닦아내고 오는 목욕입니다. 자기 손으로 자기 몸을 닦는 목욕이 아니라 수도꼭지가 죽 달린 수도의 턱진 곳 안에 물을 받아 놓고 세숫대야로 퍼서 물을 끼얹어 주면 물세례를 받고 오는 목욕입니다. 목욕 시간은 채 몇 분도 되지 않습니다. 그래도 한 번이라도 더 물세례를 받으려고 아우성을 칩니다. 먼저 가면 먼저 여러 번 물맛을 볼 수 있을 거라고 생각하며 죄수들은 발가벗은 채로 복도를 달려갑니다.

그 긴 복도를 다 지나가야 했다 복도 끝에 수도가 있었고 세숫대야에 퍼서 끼얹어 주는 수돗물을 한 번이라도 더 받으려고 아우성치는 죄수들과 발가벗고 복도를 달려갔다 이삼 분 정도나 될까 서너 차례 물세례를 받으면 행운이었다 미리 칠하고 간 비눗물이 다리 사이로 채 미끌어지기도 전에 다음 사람들에게 자리를 비켜주어야 했다 그것도 목욕이라고 수건으로 짐승 같은 시간의 방울방울을 털어내며 돌아서다 준이를 만났다 나보다 더 털이 숭숭한 준이는 내가 담임한 아이였다 그렇지 않아도 쪼그라 붙을 대로 쪼그라 붙은 불알이 달그락거리며 어찌할 줄 몰라 했다 칠십 며칠 학교를 오지 않아 퇴학 처리할 수밖에 없던 준이는 사람을 찌르고 나보다 먼저 거기 와 있었다 우리는 서로 쳐다보고 말을 하지 못했다 아이들 앞에 떳떳한 교사가 되겠다고 떠들며 돌아다니다 나는 거기까지 끌려간 것이었는데 준이를 만나고는 그 말을 하기가 민망해졌다 그 긴 복도를 다 지나와야 했다 다른 감방 사람들이 물기 맛본 살을 이리저리 비틀며 지나가는 몸들을 쳐다보았다 해바라기가 노랗게 피어 있는 여름이었다 감옥 밖으로 나와서도 나는 자주 긴 복도를 지나가고 있다는 생각을 했다 무슨 소리인가 창 안에서 주고받는 걸 알면서도 어쩔 수 없었다 - 졸시 <복도> 전문

준이는 제가 담임한 아이였습니다. 학교에 잘 적응을 못하고 이 학교 저 학교를 옮겨 다니는 동안 나이가 많아진 아이였는데, 저희 반으로 전학을 왔을 때 저는 여기서만은 잘 적응하고 방황하는 걸음을 멈추어주기를 바랐습니다. 처음에는 친구도 하나둘씩 사귀고 적응을 하는 듯했으나 학교를 나오지 않는 날이 점점 많아졌고 마침내 칠십여 일을 넘기면서 어쩔 수 없이 퇴학처리를 해야 했던 학생이었습니다. 그런데 저보다 먼저 거기 와 있었습니다. 교도관들에게 물어보니 사람을 찌르고 왔다고 하는데 저는 준이에게 어떤 연유로 여기까지 오게 되었는지 물어보지 않았습니다. 아이들 앞에 떳떳한 교사, 역사 앞에 당당한 교사가 되겠다고 소리치던 제 목소리가 준이 앞에서는 쏙 들어갔습니다. 이렇게 구체적으로 한 아이를 책임지지 못했으면서 무슨 할 말이 있겠습니까? 준이도 저를 보고 아무 말도 하지 않았습니다. 다만 저보다 먼저 들어와 있었으므로 준이는 교도관을 도와 밥과 국을 배식하는 일을 하고 있었습니다. 그런 사람을 교도소말로 ‘소지’라고 합니다. 제자가 퍼서 식구통으로 넣어주는 밥과 국을 받아 마룻바닥에 놓고 먹곤 했습니다. 형벌이라고 해야 할지, 치욕이라고 해야 할지, 견뎌야 할 운명이라고 해야 할지 그런 복잡한 심정으로 보리밥을 입안으로 밀어 넣곤 했습니다.

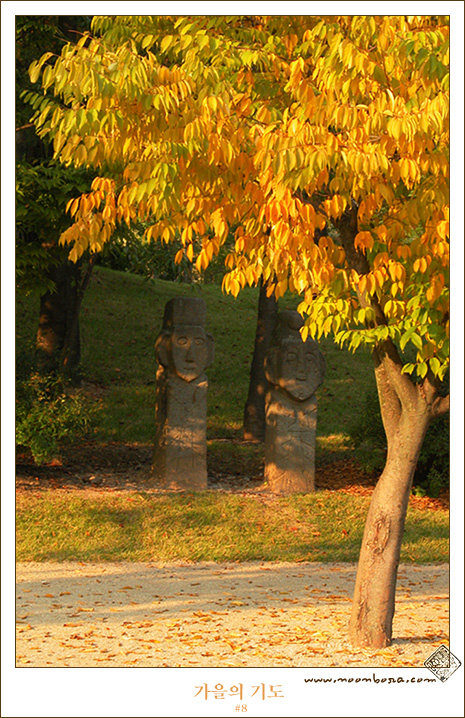

교도소 담 옆에 해바라기가 노랗게 피어 있던 여름이었습니다. 도종환 시인 | ||||||||||||||||||||||||||

' 詩' 카테고리의 다른 글

| 도종환의 나의 삶 나의 시 46 (0) | 2011.05.21 |

|---|---|

| 아버지의 그늘 / 신경림 (0) | 2011.01.12 |

| 낙타 (0) | 2010.11.29 |

| 길의 길 (0) | 2010.11.21 |

| 가을 오후 (0) | 2010.11.21 |

1

1